家の中でコンセントが足りないと感じたとき、壁の中に配線を通すかどうかは大きな判断になります。見た目や安全面を重視するなら隠蔽配線が魅力的ですが、工事の手間や費用、建物の構造や規約の制約も考慮が必要です。ここでは選び方や費用、注意点、工事の流れまでわかりやすくまとめます。

コンセントを増設するなら壁の中に配線するか迷ったときにまず知ること

壁の中に配線するかどうかは、安全性、見た目、予算、建物の制約という四つの視点で判断するとわかりやすいです。隠蔽配線は仕上がりがきれいで配線を保護できますが、壁を開ける必要があり工事費と工期が増えます。一方、露出配線は手早く安価に済みますが、見た目や耐久性で劣ることがあります。

住まいが戸建てかマンションか、築年数や壁材、管理規約の有無によって選べる方法が変わります。急ぎの場合や費用を抑えたい場合の代替案もありますので、自分の優先順位を明確にしてから業者に相談するとスムーズです。

隠蔽配線と露出配線の選び方

隠蔽配線は壁内部に配線を通すため、見た目がすっきりし掃除もしやすくなります。家全体のインテリア性を重視する場所や、子どもの手が届くリビングなどでは特に向いています。一方で工事の範囲が広がり、壁の補修や塗装が必要になることが多い点に注意してください。

露出配線はモールや配線ダクトで外側に配線を通す方法です。短時間で設置でき費用も抑えられます。古い建物や賃貸で壁を傷つけられない場合に有効です。見た目が気になる場合は色や形状を部屋に合わせて選ぶと目立ちにくくなります。

選択時は、安全性(漏電や発熱)、耐久性、将来のリフォーム計画を考慮してください。まずは現地調査を依頼して、配線ルートや下地の状況を確認してもらうと判断がしやすくなります。

予算感と工期の目安

隠蔽配線は壁を開ける作業やクロス補修が伴うため、露出配線に比べて費用と工期が増えます。簡単な増設であれば数万円からですが、複数箇所や大規模な改修を伴う場合は十万円台から数十万円がかかることもあります。工期は半日から数日、補修含めると数日〜1週間程度が一般的です。

露出配線は材料費と工賃を含めて数千円から数万円で済む場合が多く、工期も数時間から1日程度で終わることが多いです。使う配線モールの量や器具交換があれば追加費用が発生します。

見積りは複数業者から取ると相場がつかめます。内訳に材料費、工事費、養生や補修費用が含まれているかを確認してください。追加の下地補強や古い配線の交換が必要になると費用が予想以上に増える場合があります。

賃貸や管理規約での注意点

賃貸住宅では原状回復義務があるため、壁を大きく傷つける工事は基本的に許可が必要です。管理会社やオーナーに事前に申請し、許可が下りない場合は露出配線などの可逆的な方法を検討してください。許可が得られた場合でも、退去時の補修費用負担について取り決めをしておくと安心です。

マンションでは管理規約で躯体への施工が制限されることがあります。専有部分内でも給排水や構造に影響する工事は承認が必要になることがあるため、管理組合や管理会社に相談してください。共用部に関わる配線や配管を動かす工事は原則不可です。

業者によっては過去に管理組合とのやり取り実績がある場合もあるので、そうした業者を選ぶと手続きがスムーズです。可能であれば書面で許可を得ておくことをおすすめします。

水回りで増設できるかどうか

水回りは感電や漏電リスクが高いため、設置には厳しい規制があります。浴室や洗面所、キッチンなどは防水や漏電遮断が求められ、専用の電源回路や漏電遮断器(RCD/漏電ブレーカー)を設置する必要になる場合があります。既存の配線で対応できるか、専用回路が必要かは現地調査で判断します。

また、水回りの壁内部は配管や給水管が通っていることが多く、配線のルートが限られる場合があります。壁を開けて作業する場合は水漏れリスクを避けるため慎重な作業が必要です。場合によっては浴室近くに外付けのコンセントを設けるなど別の方法を検討します。

安全面と法令に沿った施工が重要なため、水回りの増設は必ず有資格の業者に依頼してください。

電気工事は資格が必要な理由

電気工事は感電や火災のリスクがあるため、資格を持った電気工事士が法令に基づいて行う必要があります。資格を持つ技術者は配線の選定、接続方法、漏電遮断器やコンセントの設置位置といった安全基準を理解しています。

無資格で行うと法令違反となり、事故が起きた場合に保険が適用されない、施工が不適切でトラブルが発生するなど重大な問題につながります。業者を選ぶ際は電気工事士の資格保有の確認と、施工保険の有無も合わせて確認してください。

急ぎや予算が限られるときの代替策

急ぎや予算が厳しい場合は、まずは露出配線や配線モールを使った増設を検討してください。短時間で設置でき、撤去も比較的簡単です。工事費を抑えたい場合は既存の配線から分岐する方法を選ぶと費用が安くなります。

延長コードやタップを多用することは安全面で問題があるので、長期利用は避けてください。必要なら電源タップの定格や使用方法を守ること、過負荷にならないよう配慮することが重要です。また、見た目が気になる場合は配線カバーや家具配置で目立たなくする工夫も効果的です。

根本的にきれいにしたい場合は、後日隠蔽配線に切り替える計画を立て、段階的に予算を割り当てる方法もあります。

壁の中に配線する利点と注意点

壁の中に配線すると部屋の見た目がすっきりし、配線が物理的に保護されるので長持ちしやすくなります。ただし、施工時に壁を開ける必要があり、補修や塗装が必要になることが多い点に留意してください。さらに配線トラブルが起きた際の発見や修理が難しくなります。

工事では下地や躯体、既存配管との干渉に注意が必要です。特に古い建物や狭い壁内スペースではルートが限定され、追加作業が発生することがあります。水回りや防火区画に関する制限もあるため、事前調査が重要です。

業者による丁寧な現地調査と見積りの内訳確認で不要なトラブルを避けられます。将来的なリフォームや追加工事を見越して配線ルートをまとめておくと、後からの工事を楽にできます。

見た目とインテリア性が向上する

壁の中に配線を通すとコード類が露出しないため、家具や壁面がすっきりします。配線が隠れることで掃除もしやすくなり、インテリアの美観を損なわずに電源を確保できます。

テレビまわりやリビング、寝室など見た目を重視したい場所で特に効果があります。壁内に配線をまとめることで、将来的に機器配置を変えても見た目が崩れにくくなります。

配線が外部から守られ寿命が延びる

壁内部は配線を物理的なダメージや直射日光、埃から守ります。これにより劣化が抑えられ、配線の寿命が延びることが期待できます。配線が露出していると家具移動時に引っかかるなどの事故も起きやすいです。

壁内での配線は適切なスリーブや保護材を用いることでさらに安全性が高まります。適切な施工が行われていれば長期間安心して使えます。

配線トラブルが発見しづらくなる点

壁内に通した配線はトラブル発生時の発見が難しく、診断や修理に時間と費用がかかることがあります。接触不良や断線が起きた場合、壁を開けて確認する必要が生じるため手間が増えます。

そのため、配線経路を記録しておく、アクセスしやすい場所に分電盤や点検口を設けるなどの対策を検討してください。配線を束ねすぎない設計も将来の点検を容易にします。

壁を開ける工事が必要になる

隠蔽配線では壁を切開して配線を通すため、クロスや仕上げ材の補修が必要になります。補修の仕上がりによっては室内の見た目に影響するため、仕上げまで含めた見積りを取ることが重要です。

施工後の補修費用や養生期間も考慮してスケジュールを立ててください。大きな開口が必要な場合は、下地補強や塗装まで発生することがあります。

躯体や配管との干渉リスク

壁内には給排水管やガス管、構造体が通っていることがあります。配線ルートがこれらと干渉すると安全上の問題や追加工事が発生します。特に築年数の古い建物では図面と実際の状況が異なることがあるため、現地での確認が欠かせません。

下地探しや赤外線検査などを行い、配線ルートを慎重に決めることが重要です。必要なら配管業者や構造の専門家と連携することもあります。

火や水に関わる制限がある場所

防火区画や水回り付近では法令や規約で配線方法が制限されます。特に耐火性能を損なうような穴あけや、防水が求められる箇所での配線は注意が必要です。防火被覆や防水処理が必要なケースでは追加費用が発生します。

こうした箇所への配線は専門知識が必要なので、資格を持つ業者に相談してください。

工事費用の目安と費用を左右する要因

工事費用は建物の種別、配線距離、分岐か新設か、壁材や下地の状態、電圧や必要な保護機器などで大きく変わります。おおまかな目安を把握した上で、複数の見積りを比較して内訳を確認することが重要です。

追加作業としてクロス補修や下地補強、既存配線の整理などが発生すると費用が増加します。安さだけで決めず、資格や保証、保険の有無も確認してください。

戸建てとマンションでの費用差

戸建ては壁内スペースの確保や床下からのルート取りが比較的自由ですが、距離が長くなると配線や材料費が増えます。マンションでは躯体の制約や管理規約により工事が限定され、作業が難しい場合は割高になることがあります。

共用部や構造に関わる工事は管理組合の承認が必要で、手続きに時間や費用がかかる場合があります。

既存配線から分岐するか新規で引くか

既存の回路から分岐できれば材料費と工賃を抑えられますが、回路容量や安全確保の観点で専用回路が必要な場合は新規引込が必要になります。電気の使用量や接続機器を踏まえて業者に判断してもらってください。

専用回路が必要な場合はブレーカー追加や分電盤工事が発生し、費用が上がります。

配線の距離と本数で価格が変わる

配線の長さが長くなるとケーブル代と工賃が増えます。また、増設するコンセントの数が多いほど材料と作業時間が増えるため総費用も上がります。可能ならコンセントをまとめて増設する方が単価は下がることがあります。

配線ルートが複雑で迂回が必要な場合は更に費用がかかります。

壁材や構造で施工難度が変わる

石膏ボード、コンクリート、合板など壁材によって施工の難易度が変わります。コンクリートやモルタル壁は切削工具や専用工程が必要になり、費用が高くなります。逆に下地が空洞であれば比較的短時間で配線できるケースもあります。

古い建物では下地材の劣化があり、補修や下地補強が必要になることがあります。

100Vと200Vで工事内容が異なる

家庭用の100Vコンセント増設は比較的シンプルですが、エアコンや電気コンロなどの200V機器は専用配線やブレーカー、電圧切替等の工事が必要です。200V回路は取り扱いも慎重に行う必要があり、費用は高くなります。

新たに200V回路を引く場合は分電盤の対応や容量確認が必須です。

クロス補修や下地補強で追加費用が発生

隠蔽配線では壁の切開後にクロス張替えや塗装、下地の補修が必要になることが多く、これらは別料金の場合があります。小さな穴でも目立つ仕上がりになることがあるため、仕上げまで含めた見積りを取ってください。

補修箇所が多い場合は一度にまとめて仕上げてもらうと色合わせや施工品質で有利になることがあります。

見積り比較で確認すべきポイント

見積りを比較する際は、材料費、工事費、養生・撤去・補修費用、既存配線の調査費、追加部材の有無などが明確に記載されているかを確認してください。工事期間や工事保証、追加作業が発生した場合の料金基準も重要です。

口頭だけでなく書面で内訳をもらい、不明点は事前に質問しておくとトラブルを避けられます。

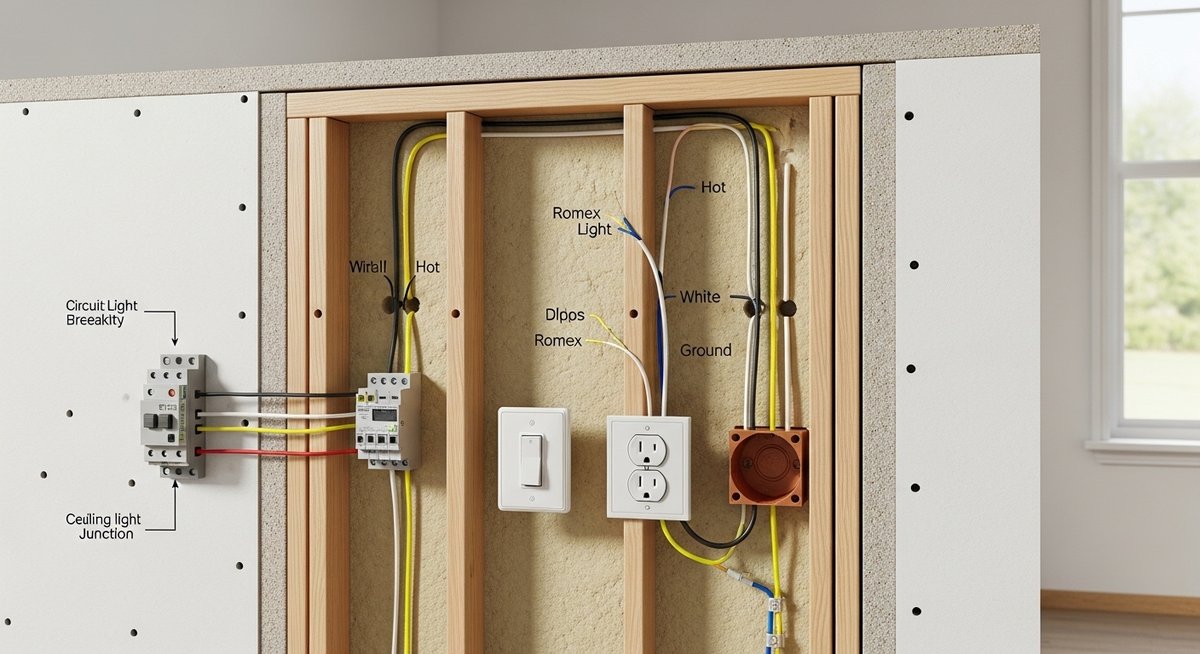

配線工事の流れと業者選びのチェック項目

配線工事は現地調査から始まり、下地確認、配線ルート決定、配線通し、器具取り付け、通電確認、補修という流れが一般的です。業者選びでは資格の有無、保険、施工実績、見積りの内訳がポイントになります。

信頼できる業者は現地で下地を確認し、配線ルートの説明や図面の提示を行ってくれます。施工後の保証や保険加入状況も確認しておくと安心です。

現地調査で配線ルートと下地を確認する

現地調査では配線の取り回し、下地の状態、既存配管の位置、分電盤からの距離などを確認します。写真や図面でルートを示してもらい、想定される工事範囲や補修の範囲も説明してもらってください。

下見の結果で施工方法や見積りが変わることが多いので、調査は丁寧に行ってもらうことが重要です。

下地探しの基本手順と注意点

下地探しでは探知機や打診、既存図面の確認を行います。金属や配管、構造材がないかをチェックし、安全なルートを選びます。探知精度は機器や経験によるため、複数の方法で確認する業者が望ましいです。

探しきれない場合は小さな試し穴で確認することもありますが、その場合は補修方法について事前に合意しておくことが必要です。

配線通しと接続の作業工程

配線は指定のルートにスリーブやダクトを使って通します。接続部は適切な接続箱や端子で処理し、絶縁や固定を確実に行います。配線は余裕をもたせて束ね、将来の点検や追加工事に備えます。

作業中は周囲の配線や配管を傷つけないように養生を行います。

器具取り付けと絶縁処理の確認

コンセントやスイッチの取り付けは水平や高さに注意して行います。接続部は絶縁テープや専用のカバーで保護し、接触不良にならないよう確実に締め付けます。露出部分の仕上げも丁寧に行ってもらってください。

取り付け後はネジの緩みやプレートの歪みがないか確認します。

工事後の通電と動作確認の方法

工事後はブレーカーを入れて通電確認を行い、コンセントの電圧や極性、接地の有無を測定します。接続機器を実際に動かして問題がないか確認すると安心です。漏電遮断器の動作試験も重要です。

問題が見つかった場合はその場で対応してもらい、記録を残しておくと後々役立ちます。

電気工事士の資格と保険の確認

業者に依頼する際は電気工事士の資格保有を確認してください。加えて施工中の事故や施工後のトラブルに備えた賠償保険に加入しているかも重要です。資格証や保険証書の提示を求めると安心です。

個人業者でも資格を持ち、適切な保険に加入していることが多いので、比較検討の材料にしてください。

見積りの内訳を詳しく確認する

見積りが細かく分かれているか、追加作業が発生した場合の料金基準が明記されているかを確認してください。材料名や数量、工賃、補修費用、廃材処分費などが分かると比較がしやすくなります。

不明点があれば遠慮せず質問し、書面で回答をもらっておくとトラブルを避けられます。

施工実績と口コミで業者を評価する

過去の施工写真や顧客の口コミを参考に仕上がりや対応品質を判断してください。似たような工事実績が多い業者は問題への対応経験が豊富である可能性が高いです。

知人の紹介や地域の評判も参考になります。複数の業者を比較して信頼できるところを選んでください。

壁の中を通してコンセントを増設する際のまとめ

壁内配線は見た目や安全性の面でメリットが大きい反面、費用や工期、建物の制約があるため慎重な判断が必要です。まずは現地調査で下地や既存配管の状況、必要な回路容量を確認し、複数見積りで内訳を比較してください。

賃貸や管理規約の確認、有資格者による施工、補修や保険の確認を怠らないことが重要です。急ぎや予算が限られる場合は露出配線を検討し、将来的に隠蔽に切り替える計画を立てるのもひとつの方法です。