フローリングの膨らみは見過ごすと広がることが多いため、早めに原因を絞って対応することが大切です。まずは湿気や水漏れの有無を確認し、賃貸なら管理会社に報告するなど状況に合わせた行動をとりましょう。ここでは症状の見分け方からDIYの手順、業者に頼む際のポイントまでわかりやすく解説します。

フローリングの膨らみを補修するならまず湿気対策を確認する

フローリングの膨らみは多くの場合、湿気が関係しています。部屋の湿度が高いと木材や合板が水分を吸って膨張し、板と板の間に力がかかって波打ちや浮きが発生します。まずは周囲の湿気源を探し、換気や除湿で環境を整えることが重要です。

窓や換気扇の使用、除湿機の設置などで空気中の水分を下げるだけでも改善が見られることがあります。特に結露が出やすい季節や水回り近くの部屋は要注意です。家具を壁にぴったり付けている場合やラグで床面が覆われていると湿気がこもりやすくなるため、配置を工夫するだけでも効果があります。

根本的な原因が水漏れや床下からの浸水であれば、湿気対策だけでは済みません。状況が分からないときは写真を撮って記録し、必要に応じて専門家に相談してください。初期対応としては換気と除湿、濡れた部分の速やかな乾拭きが基本です。

膨らみの緊急度を簡単に判断する

膨らみの大きさや広がり、歩行時の不安定さで緊急度を判断します。小さく局所的な浮きなら応急処置で様子を見る選択肢がありますが、広範囲や歩行で沈む・きしむ場合は早めの対応が必要です。

表面だけ膨らんでいる場合と、板が内部から剥がれている場合では対応が異なります。表面のわずかな波打ちなら湿気対策で落ち着くこともありますが、板の継ぎ目が開いている、または水染みやカビがある場合は原因の切り分けと修理を優先してください。

賃貸なら管理会社に連絡し、床の状態を伝えて指示を仰ぐのが安全です。自分で作業する前に写真を残しておくと、その後の判断やトラブル回避に役立ちます。

賃貸物件で行う前に確認すること

賃貸では自己判断で補修を行うと契約違反になることがあります。まずは管理会社や大家さんに連絡して状況を説明し、修理の可否や手順を確認してください。入居者負担になる範囲も契約によって異なります。

補修を開始する前に写真で状態を記録して、管理側と共有しておくと後々の責任の所在が明確になります。管理会社が業者を手配するケースが多いですが、自己対応が許可される場合はどこまで作業してよいか確認しましょう。

水漏れが原因の場合は原因箇所の修理が優先されることが多いです。緊急性がある場合は管理会社に連絡した後に応急処置を行い、指示に従ってください。

応急処置で一時的に収める方法

応急処置では湿気を取り除き、さらに広がらないようにすることを優先します。まず濡れている部分は速やかにタオルで拭き取り、扇風機や除湿機で乾燥させます。直射日光や高温は反りを悪化させる場合があるので注意してください。

浮いた板を軽く押さえて固定したい場合は、クランプや重りを使う方法があります。直接板に触れる部分には布を挟んで傷を防いでください。浸水が疑われる場合は床下点検の手配を行い、必要なら専門業者に早めに相談してください。

あくまで一時的な処置なので、根本原因の確認と修理は後日改めて行う必要があります。賃貸の場合は自己判断で大きな補修を行わないようにしましょう。

直す前に写真で記録を残す理由

補修前に写真を残すことで、状態の変化を確認しやすくなります。管理会社や業者とのやり取りにおいても、起きている問題を正確に伝えられるためトラブルを避けられます。複数角度から撮影し、発生日時や状況メモも添えておくとより有用です。

写真は補償請求や保証請求の際にも証拠として役立ちます。作業前後で同じアングルを撮っておくと、補修の仕上がりや進行状況を比較できます。特に賃貸では退去時の原状回復で争いにならないためにも、記録は重要です。

電子データだけでなく、メールで送付しておくと管理会社側でも共有されやすく安心です。忘れずに撮影しておきましょう。

周囲の水漏れや結露をまずチェックする

膨らみの原因として最も多いのが水の侵入と結露です。窓やサッシ、浴室や洗面所の配管、キッチン下の給排水周りを点検してください。外壁や屋根付近の漏水も床に影響することがあります。

結露は窓ガラスや冷暖房機器の近くで発生し、壁や床に水滴が落ちることで局所的に悪化します。換気不足や高湿度環境では結露が発生しやすくなるため、窓の開閉や除湿の見直しを行ってください。

発見した漏水はまず止めること、止められない場合は管理会社や専門業者に連絡することが重要です。原因を放置すると被害が広がり、補修費用も大きくなります。

DIYで直せるかの目安

DIYで対処可能かは膨らみの程度と原因、使用する床材で変わります。表面の軽い波打ちや小さな浮きは乾燥や固定で改善することが多いです。一方で広範囲の剥がれや床下からの浸水、カビが進行している場合は専門業者に依頼した方が安全です。

作業に自信があり、必要な道具や時間が確保できるなら部分的な交換やパテによる補修が可能です。ただし切断や接着作業はミスが目立ちやすく、仕上がりに差が出ます。無理をせず、危険を感じたら専門家に相談してください。

膨らみが起きる主な原因と素材別の違い

膨らみの原因は複数あり、それぞれの素材で出方が違います。無垢材は水分を吸いやすく反りやすい一方、合板やプリント床は表面がめくれたり接着層が剥がれたりすることが多いです。素材ごとの特徴を把握することで対処法が変わります。

フローリングの構造や接着方法、下地条件なども影響します。新築や施工直後に膨らみが出る場合は施工不良が疑われ、時間経過で出る場合は経年劣化や接着剤の劣化が考えられます。原因を特定するためには周囲の状況や履歴を確認することが重要です。

湿気と結露が引き起こす膨張のメカニズム

木材や合板は湿度により膨張と収縮を繰り返します。湿度が高いと木に水分が入り、繊維が膨らむため寸法が変わります。収縮の差が板同士で不均一だと継ぎ目に力がかかり、浮きや波打ちが発生します。

特に湿度差が急激に変化すると変形が起きやすく、断熱や換気が不十分な場所はリスクが高まります。結露は局所的に水分を与えるため、表面の剥がれやシミ、カビの原因にもなります。日常的な換気と湿度管理で予防が可能です。

水漏れや床下の浸水による膨らみ

水漏れや床下からの浸水は直接的に膨らみを引き起こします。配管の破損や排水詰まり、外部からの雨水侵入などが原因で、床材の内部まで水が回ると接着層が剥がれ、板が反ります。浸水が深刻だと下地材まで損傷することがあります。

この場合は乾燥だけでなく、下地の点検と必要に応じた交換が必要になります。発見が遅れると腐朽やカビの発生につながるため、疑わしい水の跡があれば専門業者に調査を依頼してください。

施工不良や隙間不足が原因になる場合

施工時に伸縮を考慮した隙間が不足していると、気温や湿度で膨張した際に床が押し合って隆起することがあります。下地の平滑性不足や接着不良、釘打ちの不適切さも原因になります。

新築やリフォーム直後に膨らみが出る場合は施工不良の可能性が高く、施工業者に連絡して点検を依頼するべきです。保証期間内であれば対応してもらえることが多いため、記録を残しておくと安心です。

床暖房や温度差で反るケース

床暖房は温度による膨張を招くことがあります。表面が高温になりやすい素材は熱で寸法が変わりやすく、温度差が大きいと反りや隙間が生じます。急激な温度上昇や不均一な暖房運転はリスクを高めます。

床暖房使用時は説明書にある温度上昇の目安や昇温速度を守り、長時間の高温設定は避けましょう。素材に適した使用方法を確認することが大切です。

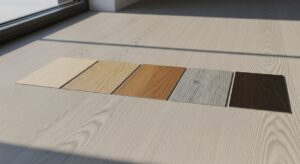

フローリング材の種類で起きやすさが変わる

無垢材、複合フローリング、合板、プリント合板などで反応は異なります。無垢材は呼吸する素材なので湿気変化に敏感で反りやすく、複合材は表面は安定しても接着層剥離が起こることがあります。表面が塗装やプリントのものは水が入ると表面剥がれになりやすいです。

選ぶ材料によってメンテナンス方法や許容できる湿度範囲が変わるため、予め特性を把握しておくと対処がしやすくなります。

経年劣化と接着剤の劣化の影響

時間の経過とともに接着剤や塗装が劣化すると、板の密着が弱くなり膨らみや剥がれが発生します。特に水に弱い接着剤は湿気や浸水で劣化しやすく、施工から年数が経つほどリスクが高まります。

定期的な点検で小さな剥がれを早めに見つけ、必要なら部分的な補修や再接着を行うことで大きな張替えを避けられることがあります。適切なメンテナンスが長持ちのカギになります。

膨らみの症状別に適した補修の優先順位

膨らみの症状によって対応策は変わります。局所的な浮きや小さな波打ちなら軽めの処置で済むことがありますが、広範囲やカビ・変色がある場合は早めに専門家に相談する方が安全です。危険度の高い症状から優先して対応しましょう。

まずは安全確認と記録を取り、湿気対策を講じた上で補修計画を立てます。賃貸では管理側の指示に従うことが重要です。自己判断で大きな切断や交換を行うと不利になることがあります。

一枚だけ浮いているケースの見分け方

一枚だけ浮いている場合は局所的な固定不良や釘のゆるみ、部分的な湿気の影響が考えられます。浮いている板を押して沈むか、音がするかで状態を確認してください。小さな浮きであればネジや釘で固定するか、接着剤で再固定することで対応できます。

ただし下地が腐食している場合は板を外して下地を確認する必要があります。見た目だけで判断せず、周囲の状況も確認しましょう。

波打ちや広範囲に及ぶ膨らみの判断基準

床全体や広い範囲で波打ちしている場合は湿気管理や施工不良、下地の問題が疑われます。歩行時に沈みやきしみがあると構造的な問題が進行している可能性があります。

このような場合は専門業者に診断を依頼し、下地の状態や床材の交換の必要性を確認してもらうことをおすすめします。放置すると被害が拡大し、修理費用も増える恐れがあります。

表面がめくれている場合の注意点

表面のめくれは見た目の問題だけでなく、内部に水が入りやすいサインです。めくれた部分から水分や汚れが入り、下地に影響を与える可能性があります。軽度ならパテや補修材で処理できますが、広範囲だと張替えが必要になることがあります。

まためくれた表面を無理に戻すと割れや傷が広がるため、適切な補修方法で対処してください。

へこみや膨張が混在する場合の扱い

へこみと膨張が混在する場合は下地や素材の状態が複雑であることが多く、単純な補修で終わらないことがあります。へこみは重い家具や衝撃によるもので、同時に湿気で膨らんでいるなら両方に対応する必要があります。

まずは問題箇所を写真で記録し、湿気対策を施した上で必要な補修手順を判断してください。場合によっては業者の判断を仰ぐのが安心です。

カビや変色が伴う場合の緊急対応

カビや変色が見られる場合は衛生面の問題もあるため、速やかに対応してください。乾燥と換気を行ったうえで、発生箇所は除菌清掃を行い、広がりがある場合は専門業者に相談することをおすすめします。

カビは健康リスクもあるため、被害範囲が広いときは無理に自分で処理せず専門のクリーニングや床材交換を検討してください。

歩行で危険がある場合の優先対応

歩行時に沈みや大きな段差があり安全性に問題がある場合は最優先で対応してください。応急的に該当箇所を立ち入り禁止にするか、重さをかけないようにして専門業者に点検を依頼しましょう。

構造的な問題があると早期に補修しないと事故につながる恐れがあります。安全確保を最優先に行動してください。

DIYでできるフローリング膨らみの補修手順とおすすめ工具

軽度の膨らみはDIYで対応できますが、作業前に必要な道具と手順を把握しておきましょう。正しい手順と適切な工具があれば仕上がりは格段に良くなります。

作業を始める前に周囲を片付け、床材に合った材料を用意してください。無理な切断や過度な加熱は逆効果になるため、慎重に作業を進めることが大切です。

作業前に必要な道具と材料一覧

必要な道具は次の通りです。

- 作業用手袋と保護メガネ

- マイナスドライバー、プライバー

- クランプや重り

- サンダー(電動サンダー)または紙やすり

- パテや補修材(床材に適合するタイプ)

- 接着剤(木工用またはフローリング用)

- ノコギリ(必要時)

- アイロンと布(アイロン法を行う場合)

- 除湿機や扇風機

材料は床材の種類に合わせて選び、少量の余分を用意しておくと安心です。

浮いた板を固定する簡単な方法

軽度の浮きは隙間に接着剤を注入して固定する方法があります。まず表面の汚れを取り、接着剤を薄い注射器やスプレーで隙間に入れてから、クランプや重りで圧着します。接着剤が固まるまで触らないようにしてください。

釘やスクリューで固定する場合は目立たない位置に打ち、打ち込んだ頭はパテで埋めて目立たなくします。固定後は表面の仕上げを行って違和感を減らします。

アイロンを使った膨らみの直し方の手順

アイロン法は表面が多少浮いている場合に有効です。布を浮いた部分に当て、アイロンを低温に設定して蒸気で内部の接着剤を柔らかくしてから押さえつけます。短時間ずつ様子を見ながら行い、過熱しないように注意してください。

作業後はしっかり乾燥させ、必要なら接着剤を補充して圧着します。表面が塗装や合板の場合は熱に弱い素材もあるため、目立たない場所で試してから実施してください。

パテや補修材を塗るときのコツ

パテは色合わせと量の調整がポイントです。小さなへこみや釘穴を埋める際は薄く重ねるように塗り、乾いたらサンドペーパーで平滑にします。色合わせは既存の床色に近いパテを選び、必要なら塗料で微調整してください。

パテは乾燥時間を守り、完全に固まってから研磨や塗装を行うと仕上がりがきれいになります。換気を良くして作業することも忘れずに行ってください。

部分的にカットして交換する手順

損傷が深い場合は該当板だけを取り替える方法があります。まず周囲の板とのつなぎを緩め、浮いた板を丁寧に取り外します。新しい板は寸法を正確に切り出し、接着剤や釘で固定します。周囲と段差が出ないように研磨して仕上げます。

ノコギリやプライバーの扱いに注意し、下地を傷つけないように行ってください。初めての作業では仕上がりに差が出やすいので、無理な場合は業者に依頼しましょう。

上張りや重ね張りの長所と短所

上張りは既存の床の上に新しい床材を重ねる方法で、工期が短く費用を抑えられる利点があります。デメリットは床高が上がるため扉や段差の調整が必要になったり、下地の問題を覆い隠してしまう点です。

根本的な湿気や下地不良がある場合は上張りでは再発する恐れがあります。状況に応じて適切な方法を選んでください。

仕上げの研磨と塗装で目立たなくする方法

補修後はサンドペーパーで表面を平滑にし、既存の色に合わせた塗料で仕上げます。薄く均一に塗ることが重要で、複数回に分けて塗り重ねるとムラが出にくくなります。最後に保護塗装を施すと耐久性が上がります。

塗料の種類は床材に合わせて選び、取扱説明書を確認して正しく使用してください。

作業中に起きやすい失敗と対処

よくある失敗は過度な加熱や誤った接着剤の使用、寸法誤差です。過熱は変色やさらなる反りを招くため注意してください。接着剤は床材に適合するものを使用し、乾燥時間を守ることが大切です。

寸法誤差で板が入らない場合は無理に押し込まず、再度カットして合わせるか専門家に相談してください。失敗したら早めに記録を残し、必要ならプロに引き継ぐのが安全です。

業者に頼む場合の費用目安と業者の選び方

業者依頼は正確な診断と確実な修理を期待できます。費用は部分補修か全面張替えか、床材や下地の損傷具合で大きく変わります。見積もりは複数業者から取り、施工内容と保証範囲を確認して選びましょう。

業者選びでは施工事例や口コミ、資格の有無をチェックし、訪問調査での説明が明確かどうかを判断基準にしてください。信頼できる業者は写真や説明で状態を示してくれます。

部分補修と全面張替えの費用の違い

部分補修は材料費と作業費で済むことが多く、比較的安価です。全面張替えは下地の状態や廃材処理費用も加わるため高額になります。床材の種類や面積で費用が変わるため、見積もりで内訳を確認することが重要です。

長期的に見ると部分補修を繰り返すより全面張替えの方がコスト効率が良い場合もあるため、業者の提案をよく比較してください。

見積もりで確認すべき項目

見積もりでは次の点を確認してください。

- 作業内容の詳細(下地処理の有無)

- 使用する材料の種類と数量

- 工期と作業日程

- 追加費用が発生する条件

- 保証期間と内容

これらを明確に書面で受け取ると安心です。口頭だけで済ませず、具体的な説明を求めましょう。

保証やアフターサービスの有無を確認する

施工後の不具合に備えて保証があるか確認してください。保証期間や範囲、対応方法を事前に把握しておくことで、万が一のトラブル時にスムーズに対応してもらえます。アフターサービスの内容が充実している業者は安心感が高いです。

また、保証には自然劣化は対象外などの条件があるため細かい部分まで確認してください。

保険で補償される可能性があるケース

水漏れや災害が原因であれば、火災保険や家財保険で補償される場合があります。保険適用の条件や必要な書類は保険会社によって異なるため、発見次第保険会社に問い合わせると良いでしょう。

写真や被害の記録を残しておくと保険請求がスムーズになります。自己負担を減らせる可能性があるため、確認してみてください。

業者の施工事例や口コミの見方

施工事例は写真だけでなく、作業前後の説明があるかを確認しましょう。口コミは短い評価だけでなく、具体的な対応やトラブルの有無が書かれている投稿を参考にすると良いです。

高評価が多くても、同じような施工内容の事例があるかを確認し、施工担当者の対応が誠実かどうかで判断してください。

訪問調査でチェックされるポイント

業者の訪問調査では下地の状態、膨らみの範囲、湿気や水漏れの有無が確認されます。必要に応じて床下や配管の点検も行われ、最適な修理方法を提案してくれます。

訪問時に疑問点や追加で知りたいことをメモしておくと、見積もり比較がしやすくなります。

相見積もりを取るときのコツ

相見積もりでは同じ条件で比較することが重要です。使用材料や工期、下地処理の有無を統一して見積もりを依頼すると比較しやすくなります。安さだけでなく内容と保証の違いを重視してください。

業者への質問リストを用意して、説明に曖昧さがないか確認することも大切です。

膨らみを防ぐ日常のケアと予防策

日常的なケアで膨らみを防げることは多いです。湿度管理や水こぼしの早期対応、家具の配置に配慮することでリスクを下げられます。定期的に床の状態を確認し、小さな異変を見逃さない習慣が役立ちます。

新しい床材を選ぶときは使用環境に合った素材を選び、施工時に伸縮対策をしっかり行うことが長持ちのポイントです。

湿度管理と効果的な換気のやり方

室内湿度は40〜60%程度を目安に管理すると床材への影響が少なくなります。除湿機やエアコンの除湿モードを活用し、朝晩の換気で空気の入れ替えを行うと結露も抑えられます。

浴室やキッチンは特に湿度が高くなりやすいため、使用後は換気扇を回す習慣をつけてください。窓を開ける際は短時間でも効果があります。

水こぼしを見つけたらすぐに拭く習慣

水こぼしは放置するとシミや膨らみの原因になります。こぼれたらすぐに拭き取り、乾燥させることが大切です。吸水性の高い布やタオルで押さえるように拭くと良いでしょう。

頻繁にこぼす場所には防水マットやトレーを敷いて対策するのも有効です。

マットや家具の置き方で負担を減らす

重い家具は床に負担をかけるため、耐荷重に注意して脚元にフェルトや保護パッドをつけると傷やへこみを防げます。ラグやマットは通気性の良いものを選び、定期的に持ち上げて下の状態を確認してください。

家具を壁にぴったりつけると換気が悪くなり、局所的な湿気が溜まりやすくなるため配置には工夫が必要です。

床暖房やエアコンの運用上の注意

床暖房を使用する際は急激な温度上昇を避け、メーカーの推奨温度範囲を守って運用してください。長時間の高温設定は素材を痛める原因になります。エアコンは除湿機能を適切に使い、室内の湿度をコントロールしましょう。

素材に応じた運用方法を確認して使用することが長持ちのポイントです。

定期点検で早期に異変を見つける方法

定期的に床全体を見回し、隙間や浮き、変色がないかチェックしてください。季節の変わり目に写真を撮っておくと比較しやすく、異変を早く発見できます。

小さな違和感でも記録しておくと、悪化を防ぐための早めの対応につながります。

新しい床材を選ぶときのチェック項目

新しい床材を選ぶ際は耐水性、反りにくさ、メンテナンス性を確認してください。使用場所や生活スタイルに合わせた素材選びが重要です。床暖房対応かどうか、メーカー保証の有無もチェックポイントです。

施工業者と仕様をよく相談し、適切な下地処理と伸縮スペースを確保してもらうとトラブルを減らせます。

早めの対処と日常管理で膨らみを防ぐ

膨らみは早めに気づいて適切に対処することで被害を最小限にできます。日常の湿度管理やこまめな観察、問題発見時の写真記録と速やかな相談が重要です。賃貸の場合は自己判断で大きな補修を行わず、管理会社と連携して対応してください。

小さな手入れの積み重ねが床を長持ちさせますから、定期的な点検と簡単なケアを習慣にしてください。